耳机发声原理:从振膜到你的大脑,声音是如何被还原的?

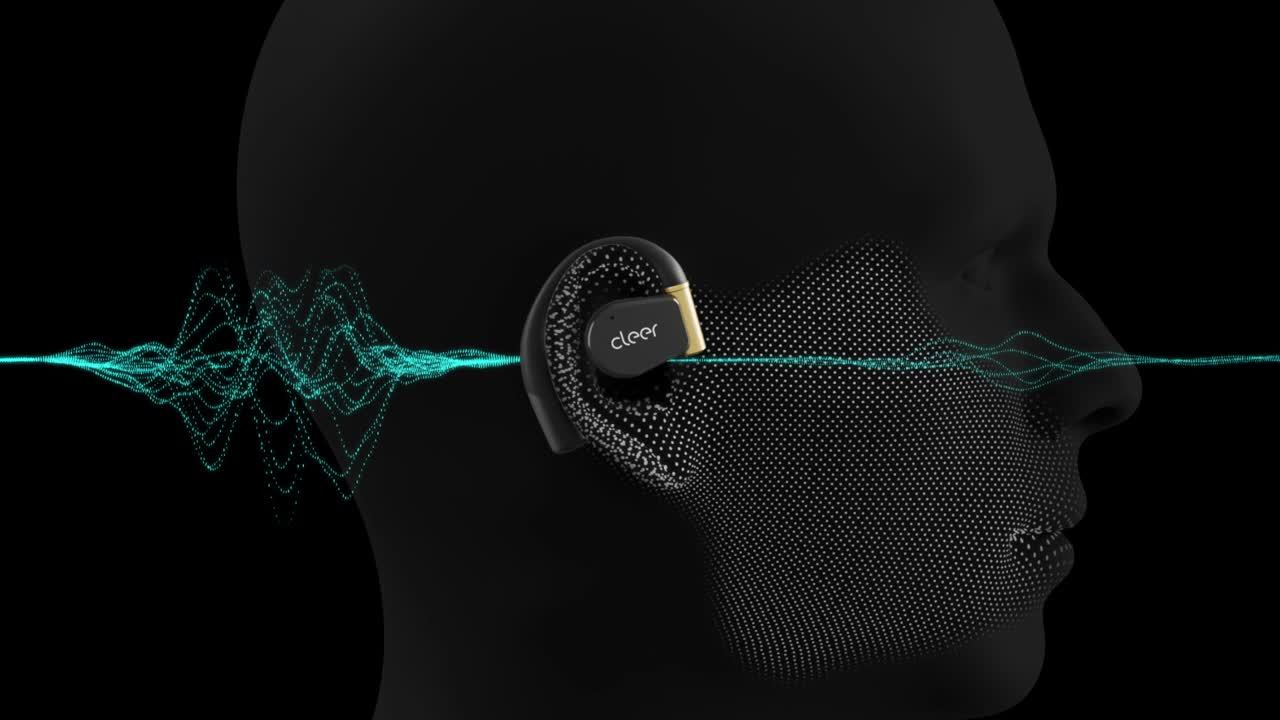

当你戴上耳机,播放一首喜欢的音乐时,你是否好奇过:这段旋律是如何从手机里的数字文件,变成你耳中清晰可闻的声音的?这背后涉及一系列精密的声学工程和电子技术。本文将带你深入了解耳机的工作原理,从发声单元的类型到音质调校的奥秘,让你彻底明白耳机是如何“制造”声音的。

声音是如何产生的?

声音的本质是空气振动。当物体振动时,它会推动周围的空气分子,形成疏密相间的声波,这些声波传入我们的耳朵,被耳膜接收并转化为神经信号,最终被大脑解读为声音。

耳机的作用,就是模拟这一过程——将电信号转换为机械振动,再通过空气传递到你的耳膜。而完成这一转换的核心部件,就是发声单元。

三大主流耳机发声单元

目前市面上主流的耳机发声单元主要分为三种:动圈(Dynamic Driver)、动铁(Balanced Armature)、平板(Planar Magnetic)。它们各有优缺点,适用于不同的场景。

- 动圈单元(Dynamic Driver)—— 最常见的平价王者

结构:

永磁体(提供固定磁场)

音圈(通电后产生电磁场)

振膜(通常由PET、生物纤维等材料制成)

工作原理:

当音频电流通过音圈时,会在磁场中受力运动,带动振膜前后振动,从而推动空气发声。

特点:

低频表现优秀:振膜面积较大,能推动更多空气,低音更澎湃。

成本低,易量产:市面上80%的耳机采用动圈单元。

高频解析力一般:振膜惯性较大,瞬态响应不如动铁。

- 动铁单元(Balanced Armature)—— 精准的微型手术刀

结构:

衔铁(平衡电枢)

驱动杆

微型振膜

工作原理:

电流通过线圈时,衔铁受磁力作用摆动,通过驱动杆带动振膜发声。

特点:

高频解析力强:振膜极小,瞬态响应极佳,适合人声和乐器细节。

体积小,适合入耳式耳机:常用于高端监听耳塞(如舞台返听耳机)。

低频较弱:振膜推动空气量有限,通常需多单元协作(如“一圈两铁”结构)。

- 平板单元(Planar Magnetic)—— Hi-End 级技术

结构:

超薄平面振膜(嵌入导电线圈)

阵列磁体(分布在振膜两侧)

工作原理:

电流通过振膜上的导体时,在磁场中受力,使整个振膜均匀振动发声。

特点:

失真极低:振膜受力均匀,音染少。

频响宽广:高频延伸和低频下潜俱佳。

体积大、耗电高:通常用于头戴式Hi-Fi耳机。

影响音质的关键因素

除了发声单元,耳机的音质还受以下因素影响:

- 腔体设计

封闭式:隔音好,低音强劲,但声场较窄

开放式:声场自然,但漏音严重

- 频响曲线

哈曼曲线:符合大多数人的听感偏好(低频略增强,中高频平直)。

监听曲线:完全平直,适合专业录音师。

- 失真度(THD)

优秀耳机总谐波失真(THD)<0.1%,劣质耳机可能>1%。

耳机的声音还原,是电学、声学和材料学的完美结合。不同的发声单元各有优劣,选择时需结合自己的听音偏好和使用场景。

30天质量问题换货

30天质量问题换货